Wasserleite, Suone, Bisse: Die über 180 Bewässerungskanäle, die sich durch die Walliser Landschaft ziehen, besitzen viele Namen. Von Menschenhand seit dem Mittelalter geschaffen, gehören sie seit 2023 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Ein Blick zurück und ein Ausflug nach Brig, wo der Biohof Schmeli alte und neue Bewässerungstechniken kombiniert.

Warum in inneralpinen Tälern das Wasser knapp ist

Nicht genügend Niederschlag für die Landwirtschaft haben: Eine Herausforderung, die nach Klimawandel oder nach südlichen Ländern klingt. Doch dem ist nicht so: In den inneralpinen Trockentälern ist Wasser schon seit langer Zeit rar, weil sich die Wolken bereits an den Nord- und Südhängen der Alpen ausregnen. Mit dieser naturräumlichen Gegebenheit mussten sich die Bewohnerinnen und Bewohner arrangieren und Lösungen suchen, um das Wasser an den richtigen Ort zu bringen.

Historische Suonen-Technik

Das wohl bekannteste Bewässerungssystem der Schweiz findet sich im Wallis. Seit Anfang des 11. Jahrhunderts ist belegt, dass mit Suonen – also Bewässerungskanälen – Wiesen, Obstgärten und Weinberge bewässert werden. Das Wasser für die Suone wurde meist von einem Bach abgezweigt, der durch eine Quelle, ein Schneefeld oder einen Gletscher gespeist wurde. Anschliessend wurde das Wasser mit möglichst wenig Gefälle entlang der zu bewässernden Wiesen geleitet.

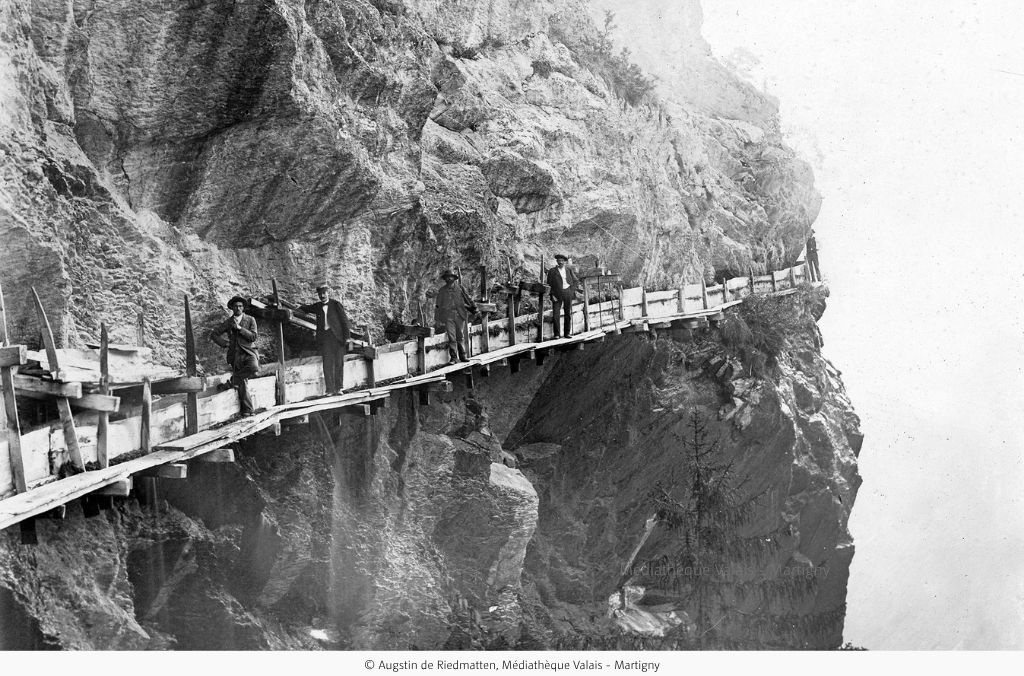

Wagemutige Bauten

Um das blaue Wunder dorthin zu bekommen, wurde vor keinem Hindernis zurückgeschreckt: Wasserleitungen wurden in Felswände geschlagen und wo das nicht möglich war, wurden Kanäle aus Holz an die Felswände gehängt. Für die Bewässerung selbst wurde das Wasser am vorderen Rand des zu bewässernden Grundstücks gestaut. Das Wasser lief so über den Wasserkanal hinaus und bewässerte das sich darunter befindende Kulturland. Am unteren Rand des Feldes floss es in einem weiteren Kanal ab.

Ein gemeinschaftliches System

Weil nicht beliebig viele Nutzende entlang eines Wasserkanals gleichzeitig bewässern konnten, war eine gute Koordination gefragt. Jede Nutzerin hatte nur einen bestimmten Anteil an Bewässerungsstunden zugute, die meist in einem zweiwöchigen Rhythmus zur Verfügung standen. Entsprechend der Anzahl genutzter Stunden musste auch Unterhaltsarbeit an den Wasserleitung geleistet werden. Ein Wässermann überprüfte, dass alles mit rechten Dingen zuging. Auf einem Stück Holz, dem sogenannten Wasserscheit, wurden die Wasserrechte festgehalten. Diese brachten in Konfliktsituationen Orientierung.

Nicht nur Versorgung mit WasserNeben der Bewässerung nutzte man das Wasser früher auch für andere Zwecke: So wurde den im Wasser enthaltenen Mineralien eine düngende Wirkung zugesagt, das Wasser half bei der Verteilung von Stalldünger, bei der Schädlingsbekämpfung durch Ertränken und zur Erwärmung des Bodens im Frühjahr. Auch im Mittelland, in dem es im Mittelalter genügend Niederschlag gab, wurde aus diesen Gründen auf die Bewässerung gesetzt – etwa bei den ebenfalls zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe gehörenden Wässermatten im bernischen Oberaargau.Von der Hangbewässerung zu Beregnungsanlagen |

Immer mehr Beregnungsanlagen

Ab den 1950er Jahren wurde dieses System der Hangbewässerung allmählich durch Beregnungsanlagen ersetzt – zunächst im vom Weinbau geprägten Unterwallis, ab den 1980er Jahren auch vermehrt auf den Wiesen des Oberwallis. Diese meist ebenfalls von den Suonen gespiesenen Anlagen haben den Vorteil, dass sie weniger arbeitsintensiv sind, denn sie ermöglichen eine gleichmässige und vorhersehbare Bewässerung. Dort wo die Hangbewässerung bestehen geblieben ist, funktioniert sie nach der gleichen Technik wie früher – ausser, dass die Wasserrechte heute auf Papier festgehalten sind, dass die Suonen teilweise von anderen Quellen gespiesen werden und deren Konstruktion moderner wurden (Einsatz von Beton, Anschluss an Stauseen etc.).

Wie Landwirte im Wallis Suonen und Sprinkler kombinieren

David Müller, der zusammen mit seiner Partnerin Piera Sutter seit drei Jahren den Biohof Schmeli oberhalb von Brig bewirtschaftet, bewässert sowohl mit der Hangbewässerung als auch mit Sprinkleranlagen. Der Grund für diese Zweigleisigkeit ist pragmatisch: Auf landwirtschaftlichem Land sind feste Sprinkleranlagen installiert, auf Bauland betreiben die Landwirtinnen und Landwirte in Brig weiterhin Hangbewässerung.

Hängbewässerung braucht mehr Zeit

David bestätigt, dass die Hangbewässerung deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Beregnung. Das Wasser aus den Suonen kann er alle zwei Wochen während zweier Tage nutzen, sowohl für die Hangbewässerung als auch für die Sprinkleranlagen. In diesen beiden Tagen steht er ganz und gar im Dienst des Wassers, manchmal auch nachts. Im Vergleich zu früher hat sich der Arbeitsaufwand dank den Sprinkleranlagen allerdings verringert, da er bei deren Einsatz weniger präsent sein muss.

Höhere Biodiversität durch Hangbewässerung

Als «Üsserschwizer» kannte sich David mit der Hangbewässerung nicht aus, gelernt hat er das Handwerk von seinem Vorgänger. Ihm gefällt, dass diese Art der Bewässerung im Vergleich zur Beregnungsanlage adaptiver ist: So kann er das Feld schnell bewässern, indem er alles Wasser auf einmal staut. Dadurch wird das Wasser allerdings weniger gut vom Boden aufgenommen. Mit einer anderen Technik kann das Wasser nur teilweise gestaut werden, entsprechend läuft weniger Wasser langsamer über die Wiese. «Mir fällt auf, dass Wiesen mit Hangbewässerung eine höhere Vielfalt an Pflanzen aufweisen, weil das Wasser nicht gleichmässig darüberfliesst», erzählt David. «Für diese Wiesen erhalte ich deshalb Beiträge vom Bund.»

Die Suonen sind Sinnbild dafür, dass Wasser auch für frühere Generationen nicht selbstverständlich war – und dass deren waghalsigen Bauten heute weiterhin von grosser Bedeutung sind: Als Bewässerungssystem im Angesicht noch trockener werdenden Jahren, für die Landschaftsgestaltung mit Vielfalt und Nischen, sowie für den Tourismus.

Weitere Informationen

Mit der Agricultura auf dem Laufenden bleiben

Dieser Artikel wurde in unserem Magazin Agricultura publiziert. Das Magazin erscheint 4x jährlich und informiert über eine bäuerliche Landwirtschaft und einen bewussten Konsum. Bleiben Sie auf dem laufenden und abonnieren Sie die Agricultura zur Probe!

Themendossier Strukturwandel & Vielfalt

Weshalb vergrössern bestehende Betriebe laufend ihre Flächen und die kleinen und mittleren Bauernhöfe verschwinden. Wer hat Zugang zu Land und wieso? In unserem Dossier zu Vielfalt, Hofsterben und Strukturwandel finden sie Antworten und Hintergrundinformationen.